山之口洋著/新潮文庫

この作品は第10回ファンタジーノベル大賞を受賞した小説です。

この作品は第10回ファンタジーノベル大賞を受賞した小説です。

このファンタジーノベル大賞というのは私の趣味に近いものを発掘してくれて、最近はこの冠が目にとまると必ず手にしてしまいます。しかも、この本は音楽をテーマに扱っており、それもバッハのオルガン曲がメイン。しかも読んでみればわかるのですが、音楽とそれに関わる技術的内容も多くまさに私自身の興味と重なる部分が非常に多く、一気に読み終えてしまいました。

作者は、東京大学工学部卒、そして松下電産でバリバリの技術者だった人。そんな人が音楽に関する小説を書くのですから、これは私のような経歴の人が大いに共感するのは明らかでしょう。やっぱり技術者で音楽というと結局はバッハに行き着くのですよね。

しかし、舌を巻くのはこの人の博識、そして多分この小説のために行った取材の細やかさというべきところでしょう。それにしても昨今新たに世に出る小説というのは、こういったリアリティ溢れるものが実に多いのですね。この小説も、もちろんその系譜の中にあるものでしょう。

私も一度、電子楽器版のオルガンの開発をしたことがあるので、ちょっとだけパイプオルガンの仕組みは知っているつもりですが、もちろんこの作家のオルガンに関する知識はそれ以上に細かく、またそれぞれに対して音楽家的な見地から書かれています。場合によっては、この作品の重要なカギがこういった専門的な音楽的内容と結びついていることによって、オルガンあるいは音楽に疎い人にはなかなか理解してもらうのが難しい部分があるのではないか、と危惧します。もちろん、だからこそ、面白い人には充分面白いとも言えるわけです。

簡単にこの本の内容を要約しますと、事故で半身不随になってしまったオルガニストが、再度演奏家として活躍するために、中枢神経の接続をコンピュータで行う新手の治療法を受け、その結果自身の体をあたかもコンピュータが制御できるような仕組みを持つことになってしまう一人の芸術家の音楽に対する飽くなき思いと、その挫折を描いたもの、と言ったところでしょうか。もちろん、自分の手足の挙動がコンピュータ制御できるなどというのは荒唐無稽な設定ですが、著者はその手の研究者であったらしく実にリアリティ溢れる設定で、この設定を現実的なものに感じさせます。もっとも、こういう設定自体がファンタジーノベルである所以でもあるわけですが。

この小説の主人公(一人称で語られる人物)は、このオルガニストの友人であり、彼を半身不随にしてしまった事故を起こした張本人でもあります。その自責の念を持ちながらも、行方不明になった友人のオルガニストを捜し続け、彼の秘密に到達していくまでの道筋がこの小説の面白さでもあります。途中までは謎解き的な要素もありますが、事態は段々明白になっていき、最後にはそのような末路をたどられねばならなかったオルガニストの悲しい想いがその主題に取って代わっていきます。

率直に言うと、この部分の、芸術を愛するあまり自分の体を悪魔に売ってしまった、というような主題をもう少し掘り下げて、悪魔に関する何らかのエピソードをもっと絡めてみたら面白いと思いました。特に彼がなぜ老演奏家を殺さねばならなかったのか、そのあたりの動機が少し希薄な感じがするのです。

それはともかく、この小説の面白さの一つには楽器としてオルガンをモチーフにしたという点かもしれません。オルガンの持つ構造的な複雑さ、またバッハがどのようなレジストレーション(ストップの組み合わせ)を使ったかが研究に値するテーマであるとか、そういったことがうまくこの小説の主題に絡んでくるからです。

いわゆるリアリティ追求派のこういったファンタジー系小説、今後とも面白いものが出てくることを期待しています。

ルース・ベネディクト著/長谷川松治訳/現代教養文庫

さてさて、また日本人論の本なのです。

さてさて、また日本人論の本なのです。

この本は日本人論の超古典とも言われていて、出版が1946年ですからもうすでに50年以上も昔のものです。

アメリカの文化人類学者ルース・ベネディクトによって書かれたこの本の執筆の経緯は、この本を貫く姿勢を理解するためには非常に重要な要素となります。というのは、この本の執筆の依頼は、太平洋戦争時のアメリカの戦時情報局によるものだからです。アメリカは戦争中、日本軍、日本兵の取る行動に、そしてその価値観に大きく戸惑いました。そして、今後戦争を続けていく上で、また戦争が終わった後処理をする上で、日本人のメンタリティを学術的に研究すべきだという考えに達したのです。白羽の矢が立ったのは、当時アメリカの代表的な人類学者であったルース・ベネディクト女史、そして、この本こそが彼女の研究の成果であるわけです。

この本の題「菊と刀」は、冒頭の章で以下のように現われます。まず日本人の相反する行動を列挙した上で

「ところがこれらすべての矛盾が、日本に関する書物のたて糸と横糸になるのである。それらはいずれも真実である。刀も菊も共に一つの絵の部分である。日本人は最高度に、喧嘩好きであると共におとなしく、軍国主義的であると共に耽美的であり、不遜であると共に礼儀正しく、頑固であると共に順応性に富み、従順であると共にうるさくこづき回されることを憤り、忠実であると共に不忠実であり、勇敢であると共に臆病であり、保守的であると共に新しいものを喜んで迎え入れる。」

つまり、日本人が様々な状況で見せる二面性(もちろん西洋的な発想に基づくものですが)の一つの象徴として、菊を美しく飾ろうとする日本人の美意識と、刀を持ち好戦的であるその態度を対比しているのでしょう。

著者は戦争相手でありながら、日本の文化、習慣に対し中立な姿勢を決して崩しませんし、一つの民族として客観的になおかつ敬意を払いながら記述していることが伺われます。しかし、そのような文章の表面的な意味の裏に、どこか未開民族の不思議な習慣を論じているような態度が若干垣間見られるのは確かです。そしてそういった態度が、恐らくこの本を日本の知識人がもろてをあげて賞賛しない原因の一つでしょう。また、この本を読んだあと多くの人が何かしらの反発感を覚える遠因となるに違いありません。

それでもなお、この本は私にとって実に面白いものでした。

著者の論理は、若干の飛躍はあるにしても実に明快です。あまりに多くの「それ、わかるわかる」の連続に思わず苦笑してしまいます。

例えば、日本人はおのおのが「ふさわしい位置」に応じた行動を要求されます。そのような「ふさわしい位置」とは、著者に言わせれば階層制度ということになるのです。無論、日本は建て前上、既に身分制度はありません。しかし、性別、年齢、役職に応じて詳細な敬語、挨拶などの慣習があり、この階層の秩序を守ることに大変にこだわります。

たいていの社会の階層制度では、その階層の頂点が最も大きな権力を握ることになります。しかし、日本では最高権力者が暴君になることはないのです。建て前上の階層制度の頂点と実際の権力者が違うことがありますし、また階層のトップにいても、下のものに対して十分な配慮を行わないと、大きな反発をくらいます。

そういった欧米人にとって不可思議な階層状態の例として、百姓一揆の例を出しています。江戸時代、徳川幕府は世界に類をみない完璧な階層構造の社会を実現させますが、実はこの間百姓一揆は少なくとも千件以上はあったと言われています。彼らの苦情は正当なものであるとみなされれば幕府は農民に有利な裁定をすることもありました。しかし、その場合でも一揆の首謀者は厳格な階層制度の掟を破ったかどで死罪にならなければいけないのです。それは、彼らの主張の正しさとは何の関係もないのです。農民はこれは避けがたい運命とあきらめ、死罪になった指導者を英雄としてあがめました。

明治維新ののち、明治新政府ではこの階層構造の頂点に天皇を持ってくることにしました。日本では表向き宗教の自由をうたっていたものの、国家神道という国立機関によって宗教的、精神的階層構造を作り上げたのです。

いずれにしても、この階層構造を考えながら社会を秩序だてていくのが日本人のメンタリティであり、この「ふさわしい位置」が保たれていることが個人の大きな安心につながっていると著者は論じます。

その他の話題としては、「恩」がまるで欧米の借金の負債のような概念で捉えることが出来ると論じている点です。人に対して善いことを行うとは、欧米的価値観ではなんの見返りも期待しないことです。ところが、日本人はそのような「恩」を必ず返さないといけないと考えます。そして日本人にとっての徳とは、この恩を返すという行為を主にさすわけです。この「恩を返す」ことを、この本ではその対象によって様々な分類をしていますがここでは特に触れません。しかし、階層構造とは無縁な立場の人から「恩」を受けたとき、日本人は「義理ほどつらいものはない」と言って、この「恩」を返し負債を無くすことに心血を注がなければいけません。このとき、日本人は「恩」を受けたにも関わらず、義理を返すことが不愉快に感じることもしばしばなのです。

また、この義理には「名」に対する義理、という概念も現われます。つまり自分の地位、名誉、階級に対する義理であり、自分の地位や立場を汚した場合、何らかの責任を取らねばいけないということです。しばしば地位の高い人が何がしかの問題で責任を追及された場合に自殺することがあります。これは過度に名に対する義理を感じたからに他なりません。このような状態は、失敗することを恥辱と感じる感覚を生み、ひいては失敗を許さない環境に発展していきます。逆に、だからこそ我々は細心の注意で失敗しないように念入りにことを運ぼうとします。

他にも、「罪の文化、恥の文化」とか、おおらかな性とか、ハッピーエンドより悲劇を好む文化とか、面白い話題がたくさんあります。また、戦後すぐに出版されただけあって、戦時の日本兵の様々なエピソードも挿話されています。しかしさすがに50年前こと、今の日本では考えられないような古い日本的しきたりが例に出されていたりするのは仕方がないのですが、それでも日本人の本質というのはそうそう変わっているものではないんだな、と改めて認識しました。

日本的なものをいけないというわけではありません。ゆるやかながら我々の価値観は欧米風に変わっていくのかもしれないけど、自分の中に刷り込まれた日本的なものを知るうえでは非常にためになる本なのではないでしょうか。

門脇禎二著/学生社

最近日本の古代史に興味を持っていたので、よせばいいのにこんな専門書みたいな本をしかも上下二巻もまとめて買ってしまいました。

最近日本の古代史に興味を持っていたので、よせばいいのにこんな専門書みたいな本をしかも上下二巻もまとめて買ってしまいました。

この手の本を買うときに一番注意しなければいけないのは、「トンデモ系」を間違って買うことです。そうならないために、やはり素人としては著者略歴などをみたりして、信頼できそうな著者かまず調べます。「今までの常識がくつがえる!」とか帯についている本は間違っても買ってはいけません。あとはざっと立ち読みしてみて、どの程度正統な研究者か判断するしかありません。

というようなことを気にしすぎたためか、割と硬派な本を買ってしまったとちょっと後悔しました。いろいろな古代の文献や、考古学の遺跡の分布から、いかにしてこのように推論したかがこと細かく書いてあり、手っ取り早く内容を知りたいと思う気持ちは読みながら大分そがれてしまいました。

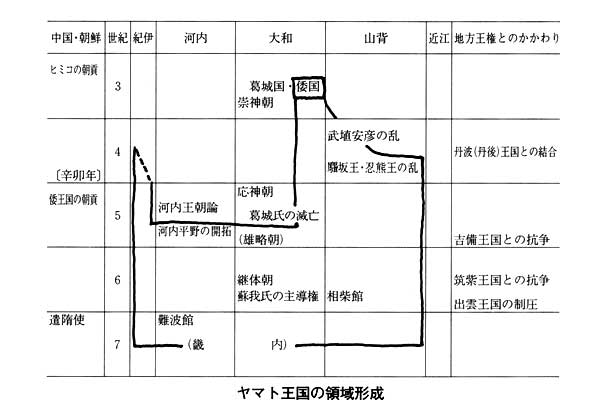

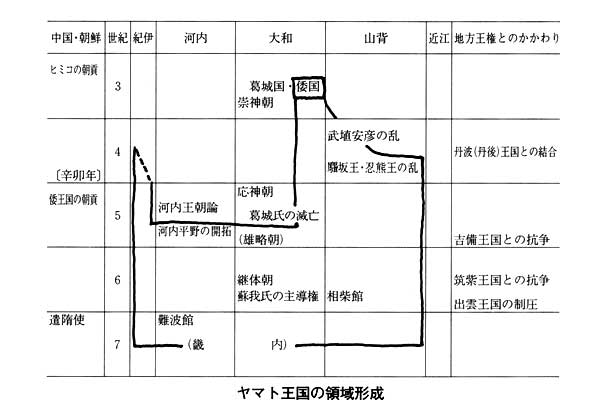

表や図が多用され、それが文章で説明してあり、真面目に理解しようとすると全く読書が進みません。それでややこしいところはかなり読み飛ばしてしまいました。(結局軟弱なんだな。だったらナンパな本にすればいいのに)

もともと古代史をちょっと知りたいと思ったのは、日本神話に興味を持ったからです。日本神話は「古事記」「日本書紀」に書かれている特に前半部に相当しますが、これら「記紀」の基本的スタンスは、神話を神話として語っているわけではありません。これらは、日本の歴史が日本列島を作った神々から始まり、そして国を治める天皇の話にだんだん移り、それがそのまま当時の歴史までつながっていることを時系列に表した書物なのです。

では、「記紀」のいったいどこまでが神話で、どこからが事実なのか、という疑問が湧きます。もちろん事実はそんな単純なものではありません。そんなこんなで、いろいろと本を読んだり、それ関係のホームページを見たりしていた頃にこの本と出会ったわけです。

私が日本史を学校で習ったときは、だいたい聖徳太子のあたりから、まともな歴史として習ったような記憶があります。それ以前は考古学の世界という感じでした。それについてこの本を読んで感じたのは、聖徳太子より前のことでもかなり明瞭にわかっていることはあると言う点、ところが聖徳太子以降のことでも非常に重要なことが明確にされていないという点です。当たり前と言えば当たり前かもしれません。しかし、例えば著者は聖徳太子は実は摂政ではなく、天皇そのものだったのではないか、という論をこの本の中で述べています。え、いまさらそんなレベルの修正がありえるわけ?と私はとても驚きました。

この本で著者が言いたいことは突き詰めれば一つのことです。

基本的に、日本の国は大和朝廷がだんだん勢力をのばし、日本全土を統一していった、という過程で捉えられています。著者はその勢力が延びる過程というのはこれまで信じられていた時期よりももっと遅いと考えています。その過程には、大和朝廷と同じような「地域王国」が国内にいくつかあり、大和朝廷はそれと争ったり、または微妙な均衡を保っていたりしていた、ということを主張しています。

特に最後まで大和朝廷に服属しなかった勢力は出雲の王国です。著者によれば、出雲王国が大和朝廷の勢力下に置かれるようになったのは6世紀後半から7世紀初め頃と考えているようです。(まさに聖徳太子の頃)

日本神話の中でも、特に出雲神話と呼ばれる部分が多いのはこういうことに起因しているといいます。大国主命が天皇に国譲りをする話などまさに大和朝廷の勢力化に入った記憶そのものだと言えるのではないでしょうか。

なお、以下に著者が想定しているヤマト王国の勢力拡大の過程を示した図を入れておきます。

日本の天皇の系統は、先に書いたとおり、神話時代から連続して有史時代につながっています。

当然最初の何代かは全く架空の存在だと考えられていますが、どこからが実在したかというラインも引きにくいのです。というのは、聖徳太子が天皇だったという論もあるように、古くても存在が確かな天皇もいれば、かなり時代が下っても本当に即位したのか疑わしい天皇もいます。また、天皇は万世一系などと言われますが、実はそれもかなり怪しいのです。

特に継体天皇はそういう意味で注目されます。継体天皇は聖徳太子のひいおじいさんにあたる人です(推古天皇のおじいさん)。継体天皇の前の天皇、武烈天皇に後継ぎがいなかったので、5代前までさかのぼり応神天皇の子孫と言われる継体天皇が即位しました。この事実を聞くだけでも随分怪しいですね。5代前までさかのぼらなければいけないほど天皇候補はいなかったのでしょうか。そもそも、5代といえば100年以上はかかるわけで、本当に天皇の子孫かはかなり疑わしいのです。もし、それが事実でないのなら、今の天皇家はこの継体天皇の子孫と言うことになるわけです。

また、継体天皇は即位したにも関わらず、朝廷内部に反対勢力がいて結局20年近く大和入りができなかったとされていますが、これは20年に及ぶ大和朝廷との抗争だったと考える説もあります。ただし、この本ではこのあたりはもう少し穏やかな論を展開しています。

著者は大和朝廷にそれほど反対勢力がいたとは考えていません。ただ、継体天皇は北陸出身者で様々な地方豪族とのつながりもあり、それらを無視していきなり大和朝廷入りができなかったのではと考えているようです。そもそも継体天皇は、大伴金村が大和朝廷の遣いとしてやってきて、天皇として迎えたいと言われたところから天皇になっているわけで、それが確かなら大和朝廷と抗争をしていたというのはやはり的外れなのかもしれません。

いずれにしても歴史というのはそんなに単純なものではありません。そのときそのときで、その場にいた人たちがどのように考え、どのように行動したか、それは結局は人間自身の探求でもあります。そういうことが、こういう古代史を研究することの醍醐味なのだと思いました。

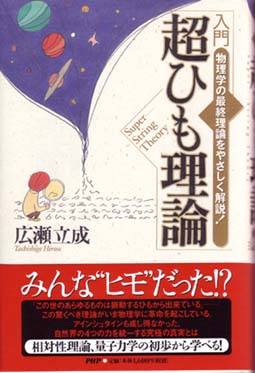

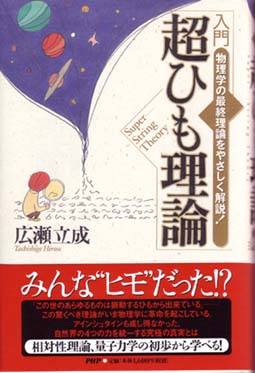

広瀬立成著/PHP研究所

読んでもわからない(あるいはわかった気になる)専門書シリーズです。^^;

読んでもわからない(あるいはわかった気になる)専門書シリーズです。^^;

最先端の物理学にはそれなりに興味があります。が、もちろんまともに理解しようと思ったってわかるものではありません。こういった形の入門書だったら多少雰囲気くらいはわかるかなと思って買ってみたのです。

しかし、実はここに書いてあることを理解するための前提知識もかなり怪しいことに気付きました。いちおう、高校時代の物理や化学を覚えているくらいだったら十分だとは思うのですが、私はすでにすっかり忘却のかなたなのでした。高校時代に習ったはずのすごい懐かしい響きをもった単語も出てくるのですが、その意味となると全く思い出せない私がいました。

そんなわけで、わかったようなわからないような人がこの本の紹介をすること自体間違っているという話もありますが、恥をしのんで私の理解したところを書いてみようと思います。

それにしても、この本についている帯の「みんな”ヒモ”だった!?」というコピーはなかなか秀逸ですね。なんだか淫猥なイメージさえ思い浮かべるこのコピーは本屋で思わず手にとって見たくなるには十分でした。

そんなわけで、みんなヒモなのです。何がというと、これまで物質の一番小さな単位は何かといわれたら、原子だとか、その中にある電子、陽子、中性子だとか、さらにそれを構成しているクォークやレプトンだとか言うのがこれまでの我々の知識だったわけですが、それらはさらに小さい「超ひも(Super

String)」によって出来ているんだ、という話なのです。これがこの本の全ての結論で、それ以上でもそれ以下でもありません。(^^;

ただこれが、単に物質の一番小さい単位は何か、という話だけにとどまりません。何故なら、この理論こそ物理学の最終理論である、というのがこの本の趣旨なのです。

世の中は一体どうなっているのか、どのように動いているのか、そういった根本的な疑問をこれまで多くの学者が研究してきました。こういった研究はマクロ的視野によるものと逆にミクロ的視野によるものに分かれます。マクロ的とはアインシュタインの相対性理論を始めとした宇宙論であり、ミクロ的とは原子以下の粒子の振る舞いを研究する量子力学です。こういった個別の学問を合わせるとどうしても辻褄が合わないところがでてきます。そして、これらを全て一気に解決してしまうと考えられているのが、この超ひも理論なのです。

超ひもにいたる道のりは、そういった個別の理論を段々に統一していく道のりでもありました。

アインシュタインは相対性理論を発表した後、電磁力と重力の二つの力を統合する統一場理論に傾倒するようになります。アインシュタインの特殊相対性理論はマクスウェルの電磁気力が内在する矛盾を光速不変というキーワードで解決したものですし、また一般相対性理論は重力の正体を扱った理論ということも出来るわけで、そのアインシュタインがさらにその次のものとして、電磁気と重力の統合を考えようとしたのはわかる気がします。しかし、彼の後半生を捧げた統一場理論は結局完成しませんでした。また、アインシュタインは量子力学に対しては、終始冷ややかな態度で接していたわけですが、実はそれが統一場理論を完成できなかった理由でもあったのです。

一方量子力学は、20世紀に最も発展した物理学のジャンルとなりました。それは理論だけでなく、加速器などによるおおがかりな実験によっても実証され続けました。そして、その結果世の中にある力とは、電磁力、重力、強い力(クォークを結びつける力)、弱い力(原子核のベータ崩壊)という4つの力があるということになり、物理学者はこの4つの力を統一するということを目標に置くようになりました。

まず最初に統一されたのは、電磁力と弱い力です。はっきりいってこのあたり、全く私には理解不能でしたが、何はともあれ統一されたのです。ワインバーグとサラムによって、電磁力と弱い力は10のマイナス18乗という微小な領域においてほぼ同じ力として記述されることが明らかになりました(この二人は1979年ノーベル賞受賞)。

この後、さらに強い力を統一しようという大統一理論が研究され始めます。これは、上と同じく非常に微小な領域、あるいは非常にエネルギーの高い状態にする必要があります。そのために世界各地でいろいろな加速器が作られ、それらの研究の様子などが写真付きでこの本に書かれています。しかし、残念ながらそれらの研究の成果からはまだ大統一が実証されるデータは出ていないようです。

そして、その末に現われたのがこの超ひも理論です。もちろん、上記のように実験で実証されているわけではなく、内容においてもまだまだ不十分な部分があるようです。それでも、この超ひも理論により、著者は4つの力全てが統一される可能性があるといっています。

このあたりの記述もまあほとんど私には理解不能でしたが、最終的にここで言われている「超ひも」とはこんなイメージです。まず、ひもの長さはプランク距離と言われる10のマイナス33乗cmという超微細な長さです。重さはありますが、ひもに太さはありません。このひもはプランク世界で定義されたものであり、私たちの常識である3次元空間のひもとは全く異なったものです。何がすごいかって、このひもは非常に高い次元を持つのです。このひもは時間一次元と空間九次元を合わせた10次元(あるいは26次元)の時空に存在します。我々に観測できない残りの6次元はプランク距離の中に縮められているというのです。

このような微小空間を扱うということは、ビッグバンによる宇宙の歴史をさかのぼって考えていくことにつながります。ビッグバン直後の10のマイナス44乗秒にいたるごく短時間の間、世界は10次元あるいは26次元の超ひもが飛び交う多次元宇宙になっており、その状態では原始の力が一種類だけ存在していました。それから、まず重力が別の力として分離します。次に10のマイナス36乗秒後には強い力が分岐します。最後に10のマイナス11乗秒後に弱い力と電磁力が分かれ、現在の4つの力が誕生するのです。

結局のところ究極の物理理論というのは、超微細空間、超高エネルギー状態において、様々な理論が統一される、ということなのだと私は理解しました。そして、その理論の裏づけとして高エネルギー状態を実現する加速器が必要なわけです。

最先端の理論物理学というのは確かにドキドキわくわくするものです。しかし、さすがにここまで来ると、あまりに非現実な空間であり、私もどのように理解したらよいか戸惑ってしまいます。

さて、この超ひも理論は果たして実証されるでしょうか。これからが楽しみです。

PFM

VICP-60975

プログレCDなのです。

プログレCDなのです。

もし、これを読もうとしているあなたがプログレのことをあまり知らないようでしたら、まずはこちらをお読みください。

以前より、名前だけ知っていてちょっと気になっていたプログレバンドがこのPFMです。PFMとは"premiata

forneria marconi"の略で、意味は良くわかりませんが、実は彼らイタリアのバンドなのです。イタリアのロックバンドなんて、私は他に聞いたことがありませんが、プログレというジャンルだからこそ、英米以外のバンドが有名になれるということもあるのでしょう。

このCDは、そのPFMのベスト版です。本当は、アルバム毎にコンセプチュアルな作りをするプログレの場合、こういったベスト版を買うのは邪道だ、という考えもあったんですが、いまさら全CDを聞くわけにはいかないし、手軽にPFMを聞けるということでこのベスト版を買ってみたのです。このあたりは、プログレオタクと一線を画すところでしょう^^;。

さて、ベスト版の題名にもあるとおり、このCDの音源はマンティコアレーベルから出たものです。PFMはイタリアで結成され、国内でも大ヒットをしていたのですが、その音楽がちょうどそのころツアーでイタリア入りしていたELPのグレッグ・レイクの耳に止まり、それがきっかけで、ELPのレーベルであるマンティコアとワールドワイド契約をしたのだとか。マンティコアからアルバムが出るようになってからは、歌詞はイタリア語でなく英語になり、一気に世界的に知られることになりました。このアルバムでも、イタリア語による歌は1曲だけで、他はすべて英語になっています。

プログレは長い曲が多いのです。ですから、アルバム一つでも収録曲は6曲程度だったりするのですが、このCDはCD時代のベスト版ですから、そんな長い曲(6,7分程度)が12曲も入っています。そういう意味では、普通のアルバム2〜3枚分くらいのボリュームはあると思います。

さて、そのPFMの音楽は自分にとってどうだったかというと、まさにプログレ!の一言に尽きます。悪く言えば、同じ年代のELPやキングクリムゾン、YESなどのグループのいろんなエッセンスが詰まっていて、プログレ的という美学に忠実な音楽であると言えるかもしれません。それだけに、どこをどう聞いてもPFMだというような決定的な特徴は少ないような気がするのです。

しかし、やはりイタリアという土地のせいなのか、イギリスのバンドとは別の肌触りがあるのは確か。地中海的な爽やかさのようなものが時折垣間見え、それがプログレの王道をいきながらもPFMの気持ちよさを感じさせる一つの要因でしょう。

古いイタリア映画の中でかかっているようなけだるいポップソング、そんな雰囲気が時折出てきて、それが臭くないくらいに洗練されているような、そんな箇所が私は好きでした。しかし、このPFMはなかなかのテクニシャンぞろいで、ライブでも相当なテクニックを見せます。お決まりのプログレ的速弾き、超バカテク、目が眩むような変拍子の嵐、そしてメロトロンやハモンドオルガン、ムーグシンセサイザーなど往年の名キーボードの音の数々、これはこれで非常に楽しめますが、これならPFMでなくても良いと思う私はまだPFMの魅力がわかっていないからでしょうか。

中にはアカペラ混声合唱が使われていたりしますが、合唱に携わるものとしては雰囲気作りだけに使われているのがちょっと見えるような気がして、手放しで喜べないような気がしました。

思っていたより、正統的プログレだったのが正直な感想。アルバムのほうをもう数枚ほど買ってみようかなと考えているところです。

ところで、なんで私が久しぶりに思い出したようにプログレのCDなんか買ったかというと、ちょっと前に買ったこの本がきっかけでした。

ところで、なんで私が久しぶりに思い出したようにプログレのCDなんか買ったかというと、ちょっと前に買ったこの本がきっかけでした。

この手の本、なぜか触手が伸びてしまいます。ちょっと前、「古楽CD100ガイド」なんて本が出たときも、そのおかげで随分古楽CDを買ってしまいましたし。

CDでなくても、例えば最近「合唱名曲ガイド110」という本を買ったら、こんどは楽譜を無性に欲しくなりました。

上記二つの本に比べて、この本のほうがまだ価値があるのは、プログレというジャンルがほぼ終わったものであり、これ以上カタログが増える可能性が少ないということです。リアルタイムにそのジャンルのCDが出続けていれば、「CD100選」みたいな本はそのタイミングでのサンプリングでしかなく、年数が経てばその情報は陳腐化してしまいます。

もちろん、プログレというジャンルが終わった、などというのは慎重に発言しないと、プログレオタクに逆襲にあいそうです。しかしまあ総じて言えば、プログレとは70年代前半でのイギリスで起きたロックの一ムーブメントと定義できるわけで、そういった狭義の定義であったとしても、それ以降のロックにおけるプログレッシブな試みの一つのきっかけであったと私には思えます。

正直に言うと、この本の中に出てくるアーティストは超有名なもの以外、ほとんど私は知りません。200だからちょっと多いような気もしますが、恐らく選ぶほうは、これが入るならこれも・・・といった感じで、やっぱりこんなに多彩になってしまうのでしょう。

まあ、全部知る必要もありませんが、それでも世の中私の知らないプログレバンドがたくさんあるんだなあ、と実感。もちろん、この本はプログレとは現在まで綿々と生き残っている生きたジャンルという前提に立っているので、80年代以降のCDもたくさん紹介されています。

この本を読んでいると、これもあれも聞いてみたいという気になってきます。

上記のCDはアマゾンで買ったのですが、CDを買うのも、オンラインで出来て抵抗が無くなってきました。最近、あんまりCDを買っていなかったので、久しぶりにまたプログレにはまるのもいいかなと、ちょっと思ってます。

◇戻る◇

この作品は第10回ファンタジーノベル大賞を受賞した小説です。

この作品は第10回ファンタジーノベル大賞を受賞した小説です。 さてさて、また日本人論の本なのです。

さてさて、また日本人論の本なのです。 最近日本の古代史に興味を持っていたので、よせばいいのにこんな専門書みたいな本をしかも上下二巻もまとめて買ってしまいました。

最近日本の古代史に興味を持っていたので、よせばいいのにこんな専門書みたいな本をしかも上下二巻もまとめて買ってしまいました。

読んでもわからない(あるいはわかった気になる)専門書シリーズです。^^;

読んでもわからない(あるいはわかった気になる)専門書シリーズです。^^; プログレCDなのです。

プログレCDなのです。 ところで、なんで私が久しぶりに思い出したようにプログレのCDなんか買ったかというと、ちょっと前に買ったこの本がきっかけでした。

ところで、なんで私が久しぶりに思い出したようにプログレのCDなんか買ったかというと、ちょっと前に買ったこの本がきっかけでした。